10月2日、経営情報学部 事業構想科の授業「事業構想最新事情」にて、関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 係長の小松周平様をお迎えし、特別講義が行われました。

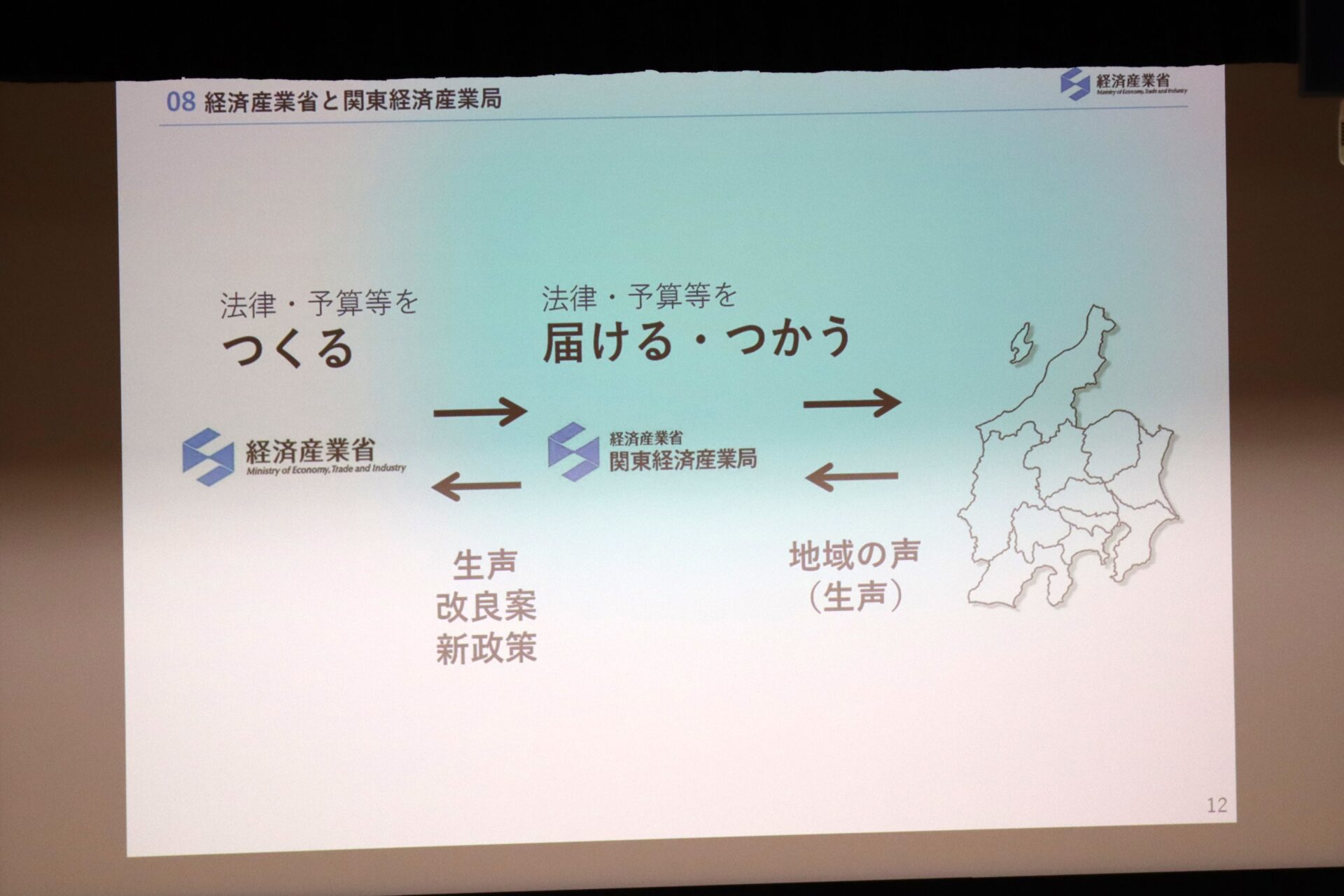

中央と地方、それぞれの役割

経済産業省は日本全体の経済政策を立案・実行する中央機関であるのに対し、関東経済産業局はその政策を地域に届ける地方機関として、1都10県を管轄しています。

小松氏は西武信用金庫からの出向者として、現在は関東経済産業局 地域振興課に所属。自治体や産業支援機関と連携した企業支援を担当しています。 信用金庫では明確な数値目標に基づく業務に従事していましたが、現在は政策立案を中心としたより自由な発想と創造性が求められる業務へと転向。働き方の違いを通じて得た経験を活かしながら地域企業の成長支援に取り組まれています。

経済産業政策の変遷と現状

近年、日本の世界GDPに占めるシェアは現在5%まで低下し、2050年には3.2%まで下がると予測されています。小松氏によれば日本の経済政策は1980年代までの既存企業を保護する伝統的産業政策から、1990年代以降の市場原理を重視した新自由主義的政策へと移行。そして現在は「経済産業政策の新機軸」へと転換しつつあるといいます。

この新機軸では官民一体となって社会課題の解決に取り組みながら産業政策を進めることが求められており、国内投資、イノベーション、所得向上の3つの好循環を目指しています。

さらに小松氏は、全国に約9,000社ある中堅企業(従業員2,000名以下かつ中小企業を超える規模の企業)が、国内売上や設備投資、人材教育投資において大企業に引けを取らない成長を示していることに注目。これらの企業の成長を支援することで地域経済の波及効果が期待できると考えています。

また、中小企業への政策情報の届け方の改善や、中堅企業とスタートアップの連携促進の必要性についても言及し、「経済産業政策の新機軸」のもと、官民が連携して経済政策を考える取り組みの重要性を強調しました。

今回の講義を通じて、地域経済の現場での取り組みや政策の変遷について理解するとともに、事業構想を考えるうえで、社会課題との向き合い方や政策との接点を意識することの大切さを実感する貴重な時間となりました。

関東経済産業局:経済産業省 関東経済産業局

-

民間企業との連携企業

との連携民間企業やNPO等広い意味でのビジネスないしプライベートセクターを指し、経済活動に直接結びついていくという意味で重要な役割を担っています

-

政府や自治体

との連携自治体

との連携政策目的の達成を使命とし、地域産業等の現場ニーズに即した技術開発・技術指導に加え、研究開発基盤形成や制度改善にも重要な役割を担っています

-

大学や研究機関

との連携教育・

研究機関

との連携教育と学術研究に加え社会貢献をも使命とし、優れた人材の養成・確保、未来を拓く新しい知の創造と人類の知的資産の継承等の役割を担っています

-

地域住民やNPO

などとの連携NPO、

地域団体

などとの連携地域住民、地域団体、NPOなど多様な主体を含む概念で、その地域毎に様々な状況・課題があり、各地域の実情にあわせた取り組みが求められます